精神疾患は障害年金の対象です【うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害】

障害年金の不支給件数が増加している!?

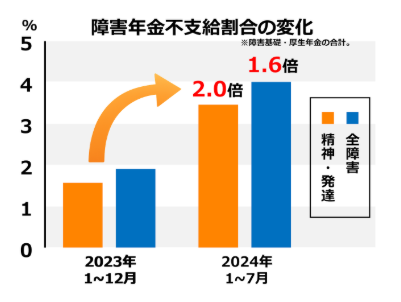

ここ1年程、障害年金の不支給件数が増加傾向にあります。(2025年5月現在)

2024年度においては、精神疾患による障害年金の不支給判定が前年度の2倍以上に達したとの報道もあり、その状況は深刻さを増しています。

このような現状を踏まえますと、障害年金の申請手続きにおいては、より一層専門家の経験や知識に基づいたサポートが不可欠となっていると言えるでしょう。

当事務所の強み・実績

京都障害年金相談センターを運営する京都駅前社会保険労務士法人は、障害年金だけを扱う社労士事務所として、2013年1月に開業しました。

今までの障害年金相談件数は10,049件に上り、受給決定率は98.7%です。(2025年9月30日時点)

また、当事務所では同業の社労士や他士業の方と障害年金の全国ネットワークグループを形成し、連携を図っております。そのため、お客様の多様な業務に対応でき、最適なサービスをご提供できる体制を整えております。

障害年金とは

障害年金は、病気やけがにより働くことが困難になった方々に対して支給される公的な年金制度です。実は、精神の障害で申請されるケースが全体の約70%を占めており、中でも障害基礎年金(国民年金)は80%が精神の障害です。障害年金は、生活の安定を支える重要な制度であり、正しい申請手続きを行うことで、必要な支援を受けることができます。

障害年金をもらえる可能性がある精神の障害

うつ病

双極性障害

統合失調症

発達障害

知的障害

精神の障害での障害年金受給要件

精神の障害で障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

1.初めて医療機関に掛かった日を証明できる

過去の診療記録やカルテを取り寄せ、初診日を証明する資料が必要です。証明が不十分な場合、障害年金を受給できない可能性があります。

2.一定期間の年金保険料を納めている

初診日の前日時点で、下記のどちらかに当てはまっている必要があります。

・初診日の前々月から1年間遡り、その1年間に保険料の滞納が全くない。

・初診日の前々月から初めて年金に加入した時点(通常は20歳)まで遡り、2/3以上の期間の保険料をちゃんと納めているか、もしくは保険料免除の手続きをタイムリーに行っていた。

重要なのは初診日までの期間で、初診日以降の保険料は滞納していても影響ありません。

3.一定以上の障害状態にある

精神の障害は、検査数値などではなく、「日常生活に大きな支障がでているかどうか」で判断されます。主に、医師が作成する診断書や自己申告の書類である病歴就労状況等申立書の内容で決まりますので、書き方によって結果が左右されてしまう危険性があります。

等級の目安ともらえる金額

障害年金は、初診日に厚生年金だった場合は「障害厚生年金」の対象となり、3級以上に認められれば受給できます。しかし、初診日に国民年金だった場合は「障害基礎年金」の対象となり、2級以上に認められなければ受給できません。

下記に等級の目安を記載しましたが、あくまでもイメージです。金額も、障害基礎年金は定額ですが、厚生年金は初診日の時期によって金額が変わりますし、配偶者やお子さんの加算が付く場合もありますので、大まかなイメージとして認識していただければ幸いです。

- 1級

長期間入院していたり、介護が無ければ暮らせないほどの状態だったりする場合。

支給額: 最低約85,000円/月から、人によっては250,000円/月くらいになる場合も - 2級

日常生活に大きな支障がでており、仕事もできない状態。

支給額: 最低約65,000円/月から、人によっては200,000円/月くらいになる場合も - 3級

日常生活に様々な支障が出ており、仕事も簡単なものしかできない状態。

支給額: 最低約50,000円/月から、人によっては150,000円/月くらいになる場合も

申請時の注意点と手続きの大変さ

障害年金の申請手続きは非常に煩雑で、多くの書類準備や厳格な基準への対応が求められます。そのため窓口に何度も足を運ぶこととなり、一般の方であれば申請完了までに半年以上掛かったりすることも珍しくありません。また、苦労して申請できても、それが審査に通るとは限りません。ちょっとしたミスや知識不足から、本来受給できるはずの方がもらえなくなってしまうこともあります。以下の点に注意が必要です。

- 初診日の確認

障害年金は、初診日を証明しなければ受給できません。原則カルテに基づく証明が必要ですが、カルテは5年以上経過すれば破棄してもよいとされており、初診日から時間が経過するほど証明が難しくなります。またいつの時点が初診日と判断されるのかも、一般の方には判断が難しく、窓口担当者でも正しい判断ができるとは限りませんので、慎重に対応する必要があります。 - 診断書の取得

精神障害用の診断書は、医師の判断=「主観」によって記載されます。精神障害は目に見えませんので、病名すら医師によって異なることも珍しくありません。また精神科は「5分診療」が基本ですので、なかなか日常生活状況や症状についても十分に伝わらないことも珍しくなく、実態に即した診断書を作成してもらえないこともあります。そのため、日ごろから医師に日常生活状況や症状について効果的に伝えておくことが重要ですが、困難な場合は、文書などにまとめて診断書依頼時に医師へお渡しするなどの対策をとることも重要です。 - 病歴・就労状況等申立書の作成

申請者自身で作成する重要な書類で、治療経過や職歴を詳細に記載します。診断書と合わせて審査の判断材料となります。障害程度を実態よりも軽く見なされてしまわないよう正しく書く必要がありますし、書き方から初診日を誤解されてしまうこともありますので、内容には細心の注意を払う必要があります。 - 書類の準備と提出

必要な書類をすべて揃え、年金事務所や管轄の窓口に提出します。不備や記載ミスがあると申請が遅延したり、書類が差し戻されたりすることがあります。事前の慎重な確認が不可欠です。

京都障害年金相談センターに依頼するメリット

サービス力が違います!

当センターは2013年1月に開業し、障害年金だけを専門に活動してきました。おかげさまで様々な医療機関や障害者施設から直接ご相談いただくことも増え、毎年1000名以上の方からご相談いただいております。障害年金制度は非常に複雑で、病気や障害ごとに細かな取り決めなどもあり、正確に把握することが困難です。さらに、医学的な知識も必要になるため、残念ながら障害年金専門を謳っている社労士でも、全員が同じ質のサービスを提供できているわけではありません。またサポート内容も社労士によって様々で、中にはほとんどのことを相談者本人に任せ、病歴就労状況等申立書と裁定請求書などの申請書類の作成程度しか行わないところもあります。障害年金の申請は、今後の人生を左右するほど重要な手続きですので、社労士へ相談される際は、「どのくらい障害年金の経験があるのか?」「どこからどこまでのサポートをしてくれるのか?」ということを必ず確認してみてください。

- 当センターのサービス内容

<初回の無料相談で問題点を抽出>

まずは障害年金についてわかりやすく説明し、制度について正しく理解してもらったうえで、「初診日がどこになりそうか?」「初診の医療機関はカルテをいまでも保管していそうか?」「障害の程度は障害等級に該当しそうか?」などを確認し、今後どのような手順で準備を行っていくべきかを詳細にアドバイスします。

<年金記録の確認>

保険料納付要件を満たしているかを確認するため、当センターが年金事務所へ出向いて年金記録を調べてきます。年金記録の確認は、納付や免除手続きを行った時期によっても扱いが異なる場合がありますので、細かいところまで把握する必要があります。

<初診証明の取得>

初診日の証明をするために必要な受診状況等証明書の作成を、ご本人やご家族が直接行うことが難しい場合は、当センターが代理で行うことが可能です。また、カルテがすでに破棄されており証明が難しい場合は、それに代わる様々な対策を検討し実行していきます。

<詳細なヒアリングに基づく診断書作成依頼のサポート(最重要事項)>

発症の原因や初診に至るまでの経緯、その後の状況や現在の日常生活状況などについて、詳細にヒアリングします。また、当センターではこれまでに、何千人もの精神の障害をお持ちの方々のサポートを行ってきました。うつ病や双極性障害などの精神病、ASDやADHDなどの発達障害、高次脳機能障害やてんかんなど、障害ごとの症状や特性を熟知していますので、その経験や知識に基づいて的確な質問をし、普段の診察では医師に伝えられていない症状なども資料に盛り込んで、医師に気づいてもらえるよう心掛けています。また診断書が出来上がってきたら内容を細かく拝見し、問題が無いかチェックします。

<病歴就労状況等申立書の作成>

発症から現在までの状況などを、ヒアリング内容を元に当センターで作成します。

病気や障害の種類にもよりますが、障害年金の審査は非常にあいまいで、印象による部分が大きなウエイトを占めています。相談者様のご苦労や具体的な状況を、効果的かつ適切に、文章でアピールする必要があります。また、診断書の内容との整合性も問われますので、大げさに書けばよいというものでもありません。当センターが蓄積してきたノウハウを使って、ベストの申立書を作成します。

<裁定請求書の作成、提出>

裁定請求書やその他の添付書類なども当センターで作成し、当センターが直接申請に行きます。

<申請後の対応>

申請が完了した後も、年金機構から質問が入ったり、追加資料の提出を求められたりすることがあります。その場合も、当センターが窓口となり対応します。

<不本意な審査結果が出た場合の審査請求>

当センターでは障害認定基準を熟知しておりますので、診断書の内容を見れば、妥当な障害等級を予測できます。その予測に反して、低い等級で決定したり、不支給となった場合には、引き続き審査請求(不服申立)手続きも対応します。

その他のメリット

- 女性社労士対応可能

当センターには女性社労士も在籍しており、女性特有の悩みやニーズにも丁寧に対応いたします。安心してご相談いただける環境を提供しています。 - 病院との連携

当センターは多数の医療機関と連携しており、診断書の作成や初診日証明の取得においてスムーズな対応が可能です。病院との強固な関係により、迅速かつ正確なサポートを提供します。 - 迅速な申請サポート

経験豊富な社会保険労務士が必要な書類を迅速かつ正確に準備し、手続きをスムーズに進行させます。これにより、受給開始までの期間が短縮される可能性があります。 - 書類作成の正確性とサポート

診断書や初診日証明、病歴・就労状況等申立書など、重要な書類を正確に作成し、医師が作成した書類のチェックも行います。不備や記載ミスを防ぐことで、不支給や差し戻しのリスクを大幅に軽減します。 - お客様の負担軽減

書類準備や手続きの代行を行うため、外出が困難な方や忙しい方でも安心して申請を進めることができます。出張相談や電話面談、夜間の相談対応も行っており、柔軟なサポート体制を整えています。 - 成功報酬型

成功報酬型の料金体系を採用しております。年金を早期に受給することで、依頼にかかる費用以上のメリットを得られる場合が多いです。 - 初回無料相談

初回の相談は無料で承っており、ご自身で申請する場合のアドバイスも提供します。お気軽にお問い合わせいただけます。

障害年金の申請は一度不支給となると結果を覆すのが非常に難しいため、当事務所の専門的なサポートを受けることで、安心して申請手続きを進めることができます。ご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

あなたの生活を支えるために、私たちが全力でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

よくあるご質問

障害年金の申請を検討されている方から、特によくいただくご質問とその回答をまとめました。

Q1. 障害年金は一度受給が決まれば、ずっと受け取れるのでしょうか?

A1.そうとは限りません。障害年金は原則として更新制で、更新の都度審査を受ける必要があります。

状態が変化しやすいと判断されるものは比較的更新までの期間が短く、状態が変化しにくいと見られるものは長くなります。うつ病や双極性障害などは比較的変化しやすいとみられ、1年更新になることが多いですが、「この状態なら〇年」と明確な基準があるわけではないため、ケースバイケースです。

状態が変化しないことが明らかな障害、例えば手足の切断や人工臓器への置換などは、「永久認定」となります。知的障害も、うつ病などの二次障害がない場合は永久認定されることがありますが、これもケースバイケースです。申請する側が永久認定を希望してもその通りになるわけではありませんが、病歴就労状況等申立書を作成する際は、いかに障害状態が変化しにくいかを工夫しておくのが良いと思います。

Q2. 審査では、どのような点が重視されるのですか?

A2. 等級審査は、障害の種類や場所などによって定められた「障害認定基準」に該当するかどうかで判断されます。しかし残念ながら、障害認定基準には、「公平なもの」「比較的公平なもの」「不公平なもの」の3つに大別できると考えています。

基準が、明確や数値や人工臓器増設などのみで設定されている障害は「公平なもの」に該当します。

視力・視野障害や聴力障害は数値のみで判断されますし、手足の切断や人工臓器の増設はそのことだけで等級に当てはまりますので、正しい診断書さえ書いてもらえれば、誰が審査をしても同じ結果になりますので公平です。

ところが、腎臓疾患や肝臓疾患など内科系の疾患は「比較的公平なもの」に該当します。

内科系疾患は数値基準と合わせて、「日常生活にどの程度支障が出ているか」という観点からも審査されますので、検査数値が相当悪い場合でも、診断書や病歴就労状況等申立書の表現の仕方も影響してきますので、同じ障害状態でも同じ障害等級になるとは限りません。

「不公平なもの」と言わざるを得ないのが、「精神の障害」・「がんや難病などのその他の障害」です。

特に精神の障害は目に見えませんので、診察する医師によって病名すら変わることが良くありますし、診断書の記載項目もほとんどが医師の主観によって書かれるものですので、同じ障害状態でも、医師によって全く違う内容の診断書ができあがってくることも珍しくありません。

また審査する側も、担当する認定医の考え方によって通ったり通らなかったりします。

診断書を作成する医師に症状や日常生活状況を正しく伝えられているか、また病歴就労状況等申立書も誤解を招く書き方になっていないかどうか、細心の注意を払う必要がありますのでお気を付けください。

Q3. 診断書の更新の際、等級が下がらないか不安です。

A3. 更新の審査は、最初の申請とは違って病歴就労状況等申立書を提出する必要はなく、診断書の内容だけで行われます。そのため同じ医師に書いてもらうのであれば、状態が改善していない限り同じように書いてもらえると思いますのであまり心配はいらないと思います。

しかし、病院を変わっていたり、担当医に変更があったりした場合は注意が必要です。特に精神の障害や肢体の障害(手足体幹の障害)は、医師が変われば全然違う内容になってしまうことがあります。障害状態は変わっていない、もしくは悪化している場合でも、書き方に問題があれば等級を下げられたり、支給停止になってしまうこともありますのでご注意ください。

Q4. 仕事をしながらでも障害年金はもらえますか?

A4. それは、障害の種類や状況によって異なります。

就労していることが審査に影響するかどうかは、障害の種類によって違ってきます。障害認定基準が検査数値や人工臓器増設の有無などだけで明確に定められている障害は、就労していても一切影響ありません。視力・視野障害や聴力障害、人工臓器の増設や人工透析、手足の切断などがこれに該当します。

それ以外の障害で、認定基準の中に「日常生活に支障が出ているかどうか」という曖昧な要素がある場合は、就労していることで障害が軽度だと判断されてしまう可能性が極めて高くなります。内科系の疾患や精神の障害、切断以外の手足の障害などがこれにあたります。

しかし、「一般就労」ではなく、「障害者雇用」であれば、配慮が必要な就労と理解され、働けているとはみなされない可能性が高いです。

気をつけなければならないのは、障害者雇用であると審査側に認識してもらうことです。最初の申請であれば、病歴就労状況等申立書にそのことを書いておけば認識してもらえますが、更新は診断書だけで判断されますので、自分でアピールできません。正社員などで厚生年金の被保険者になれば、年金記録を見られただけで就労していることが伝わります。

精神の障害用の診断書であれば、就労状況について医師に記載してもらう欄がありますので、そこへ「障害者雇用」であることを明記してもらいましょう。精神の障害以外の診断書は、就労状況について記載する欄が存在しませんので、備考欄などにでも「障害者雇用」で就労していると書いてもらっておくのが安全です。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

- 社会保険労務士

-

当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は京都を中心に、府内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)

「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。まずはお気軽に相談ください。

- 2月 2, 2026障害年金QA記事【社労士解説】公務員は在職中だともらえないのですか?

- 2月 2, 2026障害年金QA記事【社労士解説】発達障害は、知的障害がないと受給できないの?

- 2月 2, 2026障害年金QA記事【社労士解説】医者に障害年金は無理だと言われた場合、障害年金は受給できませんか?

- 2月 2, 2026障害年金QA記事【社労士解説】20歳前障害の初診日証明はできるの?